效应悖论理论定理定律原理法则现象症状佯谬

参考: https://s75w5y7vut.feishu.cn/docs/doccn3BatnScBJe7wD7K3S5poFf

心理学

心理防御机制

它指面对巨大失败,将原因归于外部强大敌人的“狡诈”和盟友的“背叛”,这是一种常见的心理自我保护,以避免对自身领导能力、战略决策和根本问题的彻底反思。

找内部原因,会让自己成长,拥有解决问题的能力,从而提高做事成功的可能性。

弥赛亚情结(救世主情结)

弥赛亚情结(Messiah Complex)是心理学中的一个概念,指个人产生一种自视甚高、相信自己具有特殊使命或超凡能力的心理状态。 这种情结常见于某些人,他们相信自己被命运选中来拯救他人或解决重大问题。 这个概念源于心理学家卡尔·荣格的理论,他认为人们在某些情况下可能会产生这种情结。

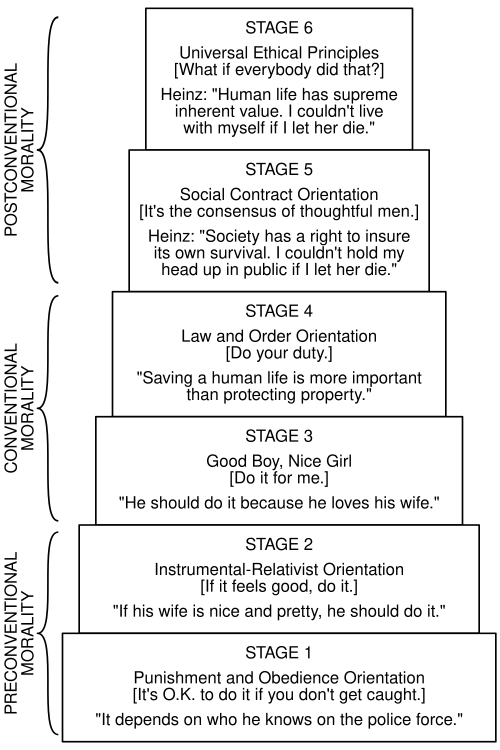

柯尔伯格道德发展阶段

柯尔伯格的6个阶段归属3种水平:前习俗水平、习俗水平和后习俗水平。[7][8][9]与皮亚杰建构主义的认知发展理论阶段模型类似,柯尔伯格认为阶段的倒退 – 丧失高级阶段的能力是极为罕见的。[10][11]即便如此,还是没有人一直能够处于最高阶段。不可能“跳跃”中间的阶段;每个阶段都比前一个阶段的观点更加全面、更加综合、也更清晰。[10][11]道德成规前期(前习俗 pre-conventional)1.服从与惩罚定向(避罚服从)(“我会不会挨罚?”)2.利己主义定向(相对功利)(“对我有何益处?”)道德成规期(习俗 conventional)3.人际和谐与一致(寻求认可)(好孩子定向:“会不会丢脸?”)4.维护权威与社会秩序定向(社会法制)(法律与秩序定向:“是否合法?”)道德成规后期(后习俗 post-conventional)5.社会契约定向(“法律/规则是否公平?”)6.普遍伦理原则(原则与良心定向)

前习俗水平

前习俗水平的道德推理对于儿童非常普通,有时成人也会表现出这种水平的道德推理。前习俗水平的道德推理,是根据行为的直接后果来进行推理。前习俗水平包括道德发展的第一阶段和第二阶段,都纯粹只是关心自己,表现出利己主义倾向。

在第一阶段,个体关注行为的直接后果与自身的利害关系。例如,如果一个人由于某个行为而受到了惩罚,此负增强使这个行为被认为是道德上错误的。一个行为所受的惩罚有多严重,就说明这个行为有多“坏”。[12]此外,个体并不注意其他人的观点与自己的观点有何不同。这个阶段也可以称为权威主义阶段。

在第二阶段,个体持“对我有何益处”的立场,将正确的行为定义为对自己最有利的行为。第二阶段的道德推理,显示对其他人的需要兴趣有限,而只关注自己是否得到更多的利益(正增强),例如“你抓了我的背,我也要抓你的”。[3]在第二阶段,关心他人不是基于忠诚或内在的尊重。在前习俗水平缺乏社会的观点,不会因社会契约(第五阶段)而烦恼,因为行为目的是为满足自己的需要和兴趣的。第二阶段的观点经常被视为道德相对主义(moral relativism)。

习俗水平

习俗水平的道德判断是青春期和成人的典型状态。用习俗推理的人对行为进行道德判断时,会将这些行为与社会崇尚的观点与期望相对照。习俗水平包括第三和第四个道德发展阶段。

在第三阶段,自我进入社会,扮演社会角色。个体关注其他人赞成或反对的态度,保持与周围社会角色的和谐一致。他们努力要做一个“好孩子”,实现这些期待,[3]认为这样是理所应当的。在第三阶段,对一个行为进行道德判断,是根据这个行为对人际关系所带来的后果,包括尊重、感谢和互惠。法律和权威的存在,只是为了进一步支持这些固执己见的社会角色。在这一阶段的道德推理中,行为的目的扮演更重要的角色:“他们觉得很好…”。[3]

在第四阶段,重要的是遵守法律和社会规范,因为它们对于维持社会有效运转非常重要。在第四阶段的道德判断,认为社会的要求胜过个人的要求。其核心观念通常是关于是非对错的规定,例如基督教基要主义的情形。如果有人触犯法律,每个人都有义务和责任来捍卫法律或规则。如果有人确实触犯了法律,那就是不道德的。因此在这一阶段,过失是一个重要因素,它把坏人与好人区分开来。

后习俗水平

后习俗水平,又称为原则水平,包括道德发展的第五阶段和第六阶段。这时,个体又成为从社会突出出来的单独的实体。个人自己的观点应该放在社会的观点之前。由于后习俗水平也是将自我放在他人之前(特别在第六阶段),有时会被错认为是前习俗行为。

在第五阶段,认为个体应持有自己的观点和主张。因此,法律被看作是一种社会契约,而非铁板一块。那些不能提升总体社会福利的法律应该修改,应该达到“给最多的人带来最大的利益”。[8]这要通过多数决定来达到,以及不可避免的妥协。民主政治显然是基于第五阶段的道德推理。

在第六阶段,道德推理是基于普世价值进行抽象推理。它超越了第四阶段,认为只有在基于正义的情况下,法律才是有效的。法律所许诺的是正义,所以不义的法律就不必服从。同样它也超越了第五阶段,认为由于社会契约并非义务的道德行为之本质,会出现正义变成多余之物的情况。在第六阶段,作出道德决定不是根据有条件的假言命令(hypothetical imperative),而是根据无条件的绝对命令(categorical imperative,见伊曼努尔·康德的绝对命令[13])。当你替一个人设身处地着想,他也会设想人人都在想同样的事(见约翰·罗尔斯的“无知之幕”veil of ignorance[14])。一致同意的结论是,采取行动。这样,行为绝不是手段,而总是以自身为结果;一个行为因为它是正义的,而不是因为它是机械的、预期的、合法的或先前达成一致的。虽然柯尔伯格坚持第六阶段的存在,但是他很难找到一个被试能够一贯处于第六阶段。结果显示很少有人曾经达到柯尔伯格模型的第六阶段。[11]

锚定效应

一种典型的非理性行为。也可以算作第一印象?

自认为不会受到初始定价的影响,他们会给出一个完全合理的市场售价。

然而事实上是,他们也受到了锚定数字的影响。

有哪些令人叫绝的心理学效应? – Arden的回答 – 知乎

https://www.zhihu.com/question/20357247/answer/1929826297137338243

廷波克预期效应 (预期效应)

动物和人类的行为不是受他们行为的直接结果的影响,而是受他们预期行为将会带来什么结果所支配

恋爱悖论

当你在网上找一个好女孩的时候,主动搭讪你的大概率是骗子或者骚货。所以网上找不到好女孩。

当你想找个好男人,主动搭讪你的大概率是海王。好男人都是正直的,更不会去酒吧夜店,更不会对你进行死缠烂打。

当你的前任/之前的相亲对象想找你/你想找他复合的时候,大概率会被拒绝的。如果他足够好,早就有下家了;他现在来找你,只能证明他确实很差。

易得性偏差

人们都会用已知的信息做判断,以至于判断失准

简单来说就是你越觉得简单好追的女生,其他人也是这么想的,就导致普通女生变得难追了。。

体现出来的就是越是平易近人的越难以得到。

韦斯特马克效应

韦斯特马克效应(英语:Westermarck effect),又称童年熟悉理论(childhood familiarity theory)、韦斯特马克假说(westermarck hypothesis),指出两个早年共同长大的儿童在成年后不会对彼此产生性吸引力。这个现象由芬兰人类学家爱德华·韦斯特马克在他的著作《人类婚姻史》(The History of Human Marriage)中提出[1]。韦斯特马克效应在许多地区和文化背景中都能观察到,包括以色列吉布茨集体社区文化和中国的童养媳习俗,以及其他有血缘关系的家庭。这个现象被认为是在人类进化中为避免近亲性交而发展出来的。

在中国的童养媳习俗中,年龄较小的女孩会被带到家里和未婚夫一起抚养长大。韦斯特马克的研究发现,童养媳长大后通常很抗拒此类婚姻,就算勉强结婚,他们的婚姻也鲜见美满,而且女方生育率下降,可能是因为双方发现彼此没有性吸引力的缘故[2]。

以色列吉布茨(集体社区)中,孩童们会依照年龄(而不是血缘或其他关系)分开,在不同的群体中生活。在针对吉布茨成员的婚姻研究中发现,这些孩子长大后,同一群体成员间结婚的比例仅占3000个案例中的14例。而在这14对夫妻中,没有任何一对是在出生后的头六年一起被抚养长大的。这带出了一个重点,亦即出生后六年的成长环境是一个关键时间点[3]。若是这个关键时间点不存在,例如两个有血缘关系的亲生兄弟姐妹在不同的环境中成长,那他们日后相遇时则有可能会对彼此产生性吸引力,这个现象叫做遗传性性吸引。

蛙化现象

“蛙化现象”,指的是,在单恋的对象给出积极回应的信号时,单恋的主体突然对该对象产生了厌恶的感觉,进而中止恋情的发生。

这个词最初的来源可以追溯到知名童话故事《青蛙王子》:一位公主不慎在泉水旁玩耍时弄丢了心爱的金球,在旁的一只青蛙就提出要求,如果可以和公主同食共眠,就替她找回金球。公主答应了,但在青蛙找回金球后,她马上就反悔了。第二天,青蛙找到国王,要求国王主持公道,公主最终不得不履行承诺,把青蛙带回自己的卧室。由于实在厌恶青蛙,她随手将青蛙扔到了墙上,却解开了诅咒,青蛙变回王子,公主和王子从此幸福地生活在一起。

“蛙化现象”为何会发生?

从目前的相关研究来看,导致“蛙化现象”发生的原因有若干。

一是主体对自我的评价较低。尽管主体普遍希望被爱,但同时也怀有对自我的片面认知,认为自己“不够好”或“不值得被爱”。在这种情况下,一旦主体爱慕的对象发出积极的情感信号,主体就会通过否定这一信号的方式来印证自己“不够好”或“不值得被爱”的先验结论,认为对方的情意“不正确”、“不可能”,从而主动抹杀自己对对方的感情并导向“蛙化”。更有甚者,由于对方选择了自己,而主体对自我审美品位和价值感的评价都较低,据此认为认同自己的对方其审美品位和价值感亦偏低,便不再值得被自己继续喜爱。

二是主体对恋情抱有过于美好的想象,而对现实的接纳度不足。单恋时期,由于双方暂未产生过多接触,主体容易理想化自己爱慕的对象。两情相悦以后,对方的不足和缺陷逐渐暴露,主体若难以接受或正视两者之间的落差,也会产生“蛙化现象”。也由于反复多次的经历反差,一些人就会在进入下一段亲密关系前即形成类似的路径依赖。这种情况在恋爱经验较少、对浪漫关系怀有理想主义的人身上更容易发生。

三是主体对性本身抱有的厌恶感被激发。前面提到,许多经历过“蛙化现象”的人表示,情感的转向倒还在其次,难以遏制的生理上的抗拒冲动表现得更加强烈。不少年轻女性在恋爱初期并不擅长应对也比较抗拒肢体接触,如果心仪的男性做出一些亲密的肢体举动或者较为直接的性暗示,对部分女性而言,也会进一步联想到对方接受自己好意的意图是否单纯出于性的目的,随之而来的很可能就是幻灭和冷淡。尽管文化包容性和社会多元性在不断提升,大部分女性普遍认同开展性行为仍需慎重的观点,对生理上的性冲动抱有一些潜在的罪恶感和厌恶感。

四是恋爱双方对进程和节奏的把握不同步所致。存在“蛙化现象”的主体,有时对恋爱的总体进程和分段设定较为执着,而一旦发现实际恋情和自己构想的蓝图不一致,就会对未来的推进有不安全感。也有一些人一开始就是奔着终结的心情展开一段单恋,所以对方若有所回应,差不多实现了主体预先设定的两情相悦的既定目标,过程本身即是主体追求的结果,对主体而言,这段恋情也就不再具有展开和维系的价值了。

淫秽性团结

齐泽克提出,通过分享低俗的黄色笑话和种族笑话,可以打破象征性的障碍,形成一种“淫秽性团结”,从而增强讲述者与听众之间的凝聚力。

例如,在男生宿舍中,争着成为彼此的“父亲”就是淫秽性团结的一个明显例证。

随后,齐泽克将淫秽性团结的视角扩展到性别领域。在写字楼中,西装革履的白领们在工作上或合作项目成功时,并不能算作朋友,只有在酒后因一则黄色笑话相视而笑,或一同出入娱乐场所时,才形成了真正的联盟。但这种团结背后隐藏着一个事实:男性之间的团结往往以贬低作为第三方的“它者”一女性为代价。通过对女性整体或特定女性的嘲讽与侮辱,现场的男性确认了自己的主体地位和不可侵犯性,并在此基础上建立了主体间的互动。

齐泽克认为,通过分享低俗笑话,人们可以打破象征性障碍,形成淫秽性团结,增强凝聚力。他最初用这一概念质疑政治正确,指出在亲密关系中,相互羞辱不会真正冒犯。然而,政治正确语境下,种族概念被强化。齐泽克将这一视角扩展到性别领域,指出男性通过贬低女性来确认主体地位,建立互动。

原生自信

从美利坚到冈比亚,这个世界上除了中日韩,最多加上越南,其他所有的国家和民族都具有这种原生自信。往大了说,是认为自己的民族全世界最优秀,无可争辩,也不需要证明;往小了说,是认为自己这个人在世界上独一无二,是上帝或者自己信的那个什么神所选中的幸运儿。

贝勃定律

贝勃定律是一个社会心理学效应,指的是当人经历强烈的刺激后,再施予的刺激对他来说也就变得微不足道。 就心理感受来说,第一次强刺激能冲淡第二次的弱刺激。 比如,原本1元钱的报纸变成了10元一份,消费者大概率会感到无法接受;而原本10000元的电脑涨了100元,大多数人却不会有什么强烈的反应。

反安慰剂效应

反安慰剂效应(英语:Nocebo effect)指出一些信念或预期等心理效果,可能会导致疾病产生,或影响治疗的效果。安慰剂效应指病人虽然获得无效的治疗,但却“预料”或“相信”治疗有效,而让病患症状得到舒缓的现象。反安慰剂则相反,即使病人没有病,或已接受有效治疗,但因对疾病或疗效负面的预期,而影响治疗效果,甚至导致疾病。

反安慰剂效应涉及到了对疼痛(治疗结果)的消极预期(焦虑),会诱导患者的痛敏反应(hyperalgesic effect)

吊桥效应

吊桥效应指的是,当一个人因为环境而出现心跳加快的情况时,如果在此时碰巧遇到一个人,那么他就会错把这种环境引起的心跳加速理解为是对方让自己心动了。

吊桥效应正式的名称是生理激发的错误归因(Misattribution of arousal),是指人误认自身生身反应的情形。例如出现了因恐惧而有的生理反应(例如在吊桥上),却误认是喜欢或恋爱身边的人的反应。生理反应会被错误解读的原因是两者的生理反应都很类似,例如血压提高或呼吸困难。

Schachter和Singer(1962年)是早期发现此现象的研究者[1],其研究是基于两种生理激发的反应太过类似,因此将反应误认为某一种原因所造成。在此假设计下,研究者发展了两因素情绪理论。生理激发的错误归因对情绪处理的影响,可以在许多情境下出现,例如浪漫的情境或是运动后的身体反应。

公园 20 分钟效应

是指在大自然环境中花费短短 20 分钟时间可以显著提高人们的幸福感和身心健康。这种现象的走红表明人们对于自然环境对心理健康的积极影响越来越重视。现代生活中,人们往往被城市的喧嚣、工作的压力所困扰,而能够逃离这一切,到大自然中放松身心,感受到的愉悦和轻松感自然会让人们倍感舒适。

我个人认为,人总是要接触一些新鲜的事物。如果持续一成不变的生活,肯定是会倦怠的

傻逼定理1

如果发现过去的自己是一个傻逼,说明自己在进步。

如果自己很久没有当傻逼了,说明自己在原地踏步或者退步。

傻逼定理2

每个人身边都有一个傻逼。如果你觉得身边的人都还可以的时候,你自己就要小心了。

这就像赌局理论。在一个赌局里,如果你不知道谁是要输钱的大傻子,那么你就是那个大傻子。

孕妇效应

「孕妇效应」意即偶然因素,随着自己的关注,而让你觉得是个普遍现象。

当人怀孕了就更容易发现孕妇,你开了奔驰就更容易看到奔驰,你拎个LV就发现满大街都是LV。

当我们自己拥有一件东西或一项特征时,我们就会比平常人更会注意到别人是否跟我们一样具备这种特征。

知识错觉

“知识错觉”(the illusion of knowledge)指的是,你自以为懂得或掌握了某种知识和技能,但是实际上并不懂。

最近的一项研究表明,互联网可能会助长人们的”知识错觉”,过度自信自己的技能水平。

研究人员让实验的参与者,重复观看某种技能的视频,例如投飞镖或者跳霹雳舞的视频,最多可以看20次。

看完以后,参与者需要预估一下,自己对这项技能的掌握程度。

大多数人表示,通过观看视频,他们已经一定程度上掌握了该项技能。而且,观看视频次数越多的人,回答越确定,自信心越强。

然后,每个人需要当众展示该项技能。结果令人非常失望,他们显然都没有掌握。研究人员说”他们的实际表现没有显示出任何学会的迹象。”

程序员尤其要小心这种错觉,千万不要看完教材或文档,就认为自己掌握了某项技能,一定要自己动手用它做过项目,才算学会。

空船理论

《庄子·山木》篇记载了这样一个小故事:

有一个人乘船渡河,另有一艘船直愣愣朝他撞过来,给他急得拼命喊,但是那个船丝毫不为所动,依旧方向不改。

于是他破口大骂,然而那个船还是撞过来了。

等到船到跟前了,这个人才发现,原来那个船上一个人也没有,是一艘空船。

这时候,他的心情就平复了,也不再骂人了。

这个故事是想表达,真正左右人的情绪的,不是那个客观的外在事物,其实是人主观上对这个事件的认知和理解。

全景效应

全景效应是当人类从遥远的距离看向地球的时候,在太空中领略地球全貌的场面实在太过震撼,精神世界会受到重大影响。

经历了全景效应的宇航员,国家归属感、民族归属感逐渐消失,取而代之的是身为人类一分子的认同感,那种与全人类紧密联系的感觉。

在这个小点上,每一个你爱的人,每一个你认识的人,每一个你听说过的人,每一个人,无论是谁,都在此度过一生。”更为重要的是,迄今为止,地球,是我们所知的唯一有生命居住的所在——一旦想到这点,尤其考虑到宇宙的尺度,很多人对此的荒诞感和绝望感油然而生。

巴纳姆效应

巴纳姆效应是一种心理现象,人们会对于他们认为是为自己量身订做的一些人格描述给予高度准确的评价,而这些描述往往十分模糊及普遍,以致能够放诸四海皆准适用于很多人身上。

巴纳姆效应能够对不少伪科学如占星学、占卜或心理测验以及抽签掷筊等被普遍接受的现象提供一个十分完全的解释。

心理否认

非理性地拒绝解决已经察觉的问题,这在心理学上叫做”心理否认”。 这个名词原本用于个人心理学,现在也扩展到社会文化。

如果有件事情让你深感痛苦,你可能就会潜意识地压制或否认这种感觉,以免引起痛苦,尽管这实际上可能带来灾难性的后果。

达芬奇综合症

达芬奇综合症指的是,不停地想学新东西,做了很多新项目,但是实际完成的很少。

更糟糕的是,你完全没有达芬奇的才华,却得了达芬奇的这种病。

峰终定律

如果在一段体验的高峰和结尾,体验是愉悦的,那么对整个体验的感受就是愉悦的。

对体验的记忆由两个因素决定:高峰时与结束时的感觉,这就是峰终定律(Peak- End Rule)。这条定律基于我们潜意识总结体验的特点:我们对一项事物的体验之后,所能记住的就只是在峰与终时的体验,而在过程中好与不好体验的比重、好与不好体验的时间长短,对记忆差不多没有影响。高峰之后,终点出现得越迅速,这件事留给我们的印象越深刻。而这里的“峰”与“终”其实这就是所谓的关键时刻MOT。

准备悖论

“准备悖论”指的是,如果提前采取有效措施,就可以减轻某种未来的灾难,那么人们就会倾向于认为,这种灾难没有那么严重,不会造成太大损害,从而阻碍对这种灾难进行提前准备。

责任分散效应/旁观者效应

它的大体含义是:当事情很多人共同承担时,人们会感到放松,认为我不做肯定会有人做,无形中把责任推给了别人。 反之,自己承担事情时,就会积极负责。

其实这个蛮常见的。

超限效应

“超限效应”是指:刺激过多、过强和作用时间过久而引起心理极不耐烦或反抗的心理现象。

这个生活中还是挺常见的。尤其是职场PUA或者老板的push。如果老板真的一天24小时push员工,员工就不想干了,爷不干了。

不要把人逼到极限。逼到极限就是撕破脸皮,破釜沉舟。所以很多时候,撕破脸皮前的最后一次客客气气的聊天就是最后通牒。

有时候就是得欲擒故纵、网开一面,不能把人逼急了。否则对手就会破釜沉舟,背水一战,干死你。

弃猫效应

被丢过一次的猫会更加温顺

管窥效应

找出和牛奶一样白色的东西 & 找出白色的东西。后者能想出的东西更多。

普鲁斯特效应

闻到某种气味后会想起过去闻到那个味道的事情。

达克效应

此效应指的是能力欠缺的人在自己欠考虑的决定的基础上得出错误结论,但是无法正确认识到自身的不足,是一种认知偏差现象。这些能力欠缺者们沉浸在自我营造的虚幻的优势之中,常常高估自己的能力水平,却无法客观评价他人的能力。 这个效应又称作达克效应。

社会学

社会称许性

“社会称许性”一般就是指社会赞许偏差(social desirability):人在回答问题、做自我陈述或做选择时,会倾向于说/做那些更符合社会规范、能获得他人认可的,而不是完全如实反映自己的想法与行为。

它常见的两种表现

- 印象管理(Impression management)

更“有意识”:知道什么答案更体面、更政治正确、更讨喜,于是刻意往那个方向说。 - 自我欺骗式提升(Self-deceptive enhancement)

更“无意识”:真的相信自己更自律、更善良、更理性——但客观行为未必匹配。

为什么它重要

- 做问卷、访谈、测评时,会把结果“洗白”:例如低报抽烟喝酒、夸大道德行为与自律程度。

- 在招聘面试、绩效反馈、心理/健康筛查里特别常见。

- 在两性关系、家庭冲突、价值观议题上也很高发(因为“承认真实想法”会带来形象/关系成本)。

典型例子(你一听就懂)

- “我从不撒谎”“我基本不嫉妒”“我很少摸鱼”“我不会因为利益改变原则”

- 面试里把失败说成“成长”,把真实动机说成“使命感”

- 问卷里“我经常帮助陌生人/遵守规则/关心公共事务”全选高分

怎么减少社会称许性的影响(实用)

- 匿名 + 强调无对错:降低“被评判感”

- 用行为题替代态度题:比如“过去一周你实际做了几次?”而不是“你自律吗?”

- 间接提问/情景题:问“你身边人一般会怎么做?”或给情境让选项更真实

- 加入控制量表:比如心理测量里常用的 Marlowe–Crowne Social Desirability Scale(测你有多倾向“报喜不报忧”)

社会称许性(social desirability)指个体为获得社会认可,采取符合文化规范行为的心理倾向,表现为低估消极行为、高估积极行为的作答偏向 [1-2]。该现象具有特质性与情境性双重特征,其核心维度包括自我欺骗的正向偏差与印象管理的有意识掩饰 [1] [3]。

在心理测量中,社会称许性通过污染实验数据、干扰人格得分解释等方式导致自评问卷失真,影响人才测评效度。被试感知到缺乏隐私时会主动选择符合社会期待的回答方式,涉及隐私感知与风险权衡的决策机制 [2] [5]。跨文化研究表明,集体主义文化更易触发印象管理行为,而个人主义文化偏向自我欺骗倾向 [4-5]。

鸭舌理论

你想吃一盘鸭舌,最好的办法是出去买。

但如果人家不卖给你,那么恭喜你,你得从买鸭蛋开始,孵化,饲养,防病,防污,宰杀,加工,卤制一条龙的生产过程,而且除了鸭舌,剩余的鸭毛鸭腿鸭胸鸭掌鸭心鸭肝鸭翅膀你得有市场消化,如果消化不了,那么对不起,成本都将会摊在你这盘鸭舌里面。

众所周知,镓是铝的生产衍生物,2024年中国镓的产量是745吨,占了全球产量的98%,而中国铝的产量是4200万吨,这745吨镓的成本在4200万吨铝的产量面前基本可以忽略不计了。现在美国想独立自主的制造最先进的氮化镓雷达(当然我们国家已经开始制造更先进的氧化镓雷达了),那么这个镓元素从哪里来呢?对了,得从买鸭蛋,就是从格陵兰挖稀土开始。

系统性依附

当人长期生活在一个不公平的体系中,为了维持心理的稳定,他反而会倾向于为这个体系辩护。哪怕他本人就是受害者。所以,当有人跳出来质疑制度、揭露不公时,听起来就像是“在否定他们赖以生存的现实”。那种不适感、自我防御,就会转化为攻击。

这个问题,其实在人类社会里一直存在。你会发现:那些试图推动变革、争取权益、揭露不公的人,往往首先质疑、攻击他们的人,不是权力者,而是他们要帮助的那群人。

其实我觉得是因为人都是有局限性的。大部分都只能从自己的经验、所见、所闻里去理解世界,而无法轻易去认同那些超出认知边界的事情。

举个例子吧。别的例子也不太好说,就说美国黑奴的例子吧。在今天的宣传里能看到的,大家的感觉都是美国南北战争前的黑人奴隶,肯定都在盼着“被解放”,都在痛恨白人主子,都想着团结起来反抗自己的白人主子。但实际上并不是都是这样的,有很多黑奴想要反抗,也有很多黑奴就默默的生活在那里!

《飘》里有许多细节描写了那个时代美国南方的社会情况,你会发现当时生活在美国南方的黑人奴隶,除了他们是奴隶这个身份以外,他们黑奴群体人与人之间的关系,跟其他制度下各种群体人与人之间的关系,没有什么不同。他们也会有鄙视链,也会分高低,也会有运气好的遇到好的种植园主,也会有运气不好的遇到不好的种植园主。比如:大型种植园的黑奴会看不起小种植园的黑奴,大型种植园的黑奴会去炫耀他们天天吃炸鸡和火腿,而小种植园的黑奴只能吃田鼠肉。做主人贴身仆人,从小跟着主人受教育长大的黑奴,会觉得自己“体面”,当了管家,反过来轻视那些在田里干活的黑奴,觉得他们不懂礼貌,没有教养;还有有钱人家的黑奴,也会跟他们的主人一样,去嘲笑贫穷的白人,叫他们“穷白佬”。

当南北战争爆发时,很多南方白人少爷参军当骑兵,还带着自己的黑人仆人做为勤务兵上战场。这些黑人并不清楚北方人为什么要“解放黑奴”,也不觉得那和自己有什么关系。他们仍然认同自己的主子,称北方人和北方士兵为“北方佬”。

换句话说,他们并没有意识到自己身处的“压迫系统”是不公的,因为那就是他们熟悉的世界。他们在那个系统里,甚至也有了自己的“等级感”和安全感。

这就是社会心理学里很经典的一种现象:系统性依附(system justification)。

当人长期生活在一个不公平的体系中,为了维持心理的稳定,他反而会倾向于为这个体系辩护。哪怕他本人就是受害者。所以,当有人跳出来质疑制度、揭露不公时,听起来就像是“在否定他们赖以生存的现实”。那种不适感、自我防御,就会转化为攻击。

比如你批评养老不公平的时候,会有人说“谁让他们年轻时不努力”;当你指出廉价劳动力的存在,会有人攻击你“你才廉价,他们不廉价”;当你提企业对待员工的压迫是结构性,有人会骂你“矫情”“阴阳怪气”“站着说话不腰疼”。

这不是他们“坏”,而是他们只能在自己的经验里理解世界。他们没见过别的生活方式,就会本能地防御一切“破坏秩序”的声音。

所以,如果你想为普通人发声,就要明白一点:他们不一定会感激你,甚至可能先骂你。但这并不代表你做错了。

做这件事的理由,不应该是“为了被理解”,而是因为你真心相信这件事本身是对的。如果你能做到那种内心的坚定——不求认同,只求真实,那就去发声;如果做不到,也没关系,沉默也是一种选择。

螃蟹定律

底层的任何上进行为,周围都会有一股力量将其重新拖下水。

刑事案件,熟人作案占比80%左右。

各类举报,熟人举报占比100%;

泥腿子上岸,便会遇到远房亲戚借钱,朋友借钱,父母要钱,老婆孩子吸血,噬骨吸髓。

一个人有钱了,和原先的亲戚朋友不来往了,你以为别人嫌贫爱富,其实是本能的躲灾行为。

各个领域的顶级大佬,由于说的太多,很多都倒霉了,目前几乎都在隐退,很少出来讲话。

所谓有趣的灵魂,是这个人的信息密度,远高于你,并愿意俯下身和你交流,去听你说些毫无营养的废话,提出一些你没有听过的观点,颠覆你短浅的想象力及三观。

权力第一定律

要站在矛盾之上,而不是矛盾之中。

眼镜蛇效应

“眼镜蛇效应”一词来自殖民时期印度的逸闻:英国政府计划要减少眼镜蛇的数量,因而颁布法令说每打死一条眼镜蛇都可以领取赏金。然而印度人为了赏金反而开始养殖眼镜蛇。当英国政府意识到这种情况而取消赏金后,养殖蛇的人把蛇都放了;放出去的蛇继而大量繁殖,结果眼镜蛇族群数量不减反增。现今该术语用于形容政治和经济政策下错误的刺激机制。

我个人认为,不公平的高考制度和平权法案都是这样垃圾制度。

塔西佗陷阱

塔西佗陷阱(英语:Tacitus Trap),或称塔斯佗陷阱,是一个政治学理论,得名于古罗马历史学家塔西佗,意指倘若公权力失去其公信力,无论如何发言或是处事,社会均将给予其负面评价。

一旦统治者变得不受欢迎,他的所有行为,无论是好的还是坏的,都会引起人们对他的厌恶。

武器折中原则

这一点在一些美国警察执法的视频中很容易发现。如果警察用手枪指着一个赤手空拳的人,这个人往往反而更敢往前冲,因为他知道他没有武器,犯的也不是死罪,警察肯定不敢开枪打他,因为这意味着警察是在过度使用武力。警察这时也不得不收起手枪,转而使用非致命武器。如果警察拿的只是警棍这样的低杀伤武器,对方也是敢往前冲的,因为他知道这种武器没多大杀伤力,而且他冲近了还可以夺过去。只有警察换成了泰瑟枪之类的武器,对方才往往会停下来,因为他知道警察是敢使用泰瑟枪的,毕竟后果可控,而且泰瑟枪打在他身上,他会非常不舒服。如果他再往前冲,怎么都是他吃亏,他就会从经济角度放弃进攻的意图。

为什么都说武器越怪,死的越快? – 霍雨佳的回答 – 知乎

https://www.zhihu.com/question/612453178/answer/3525667656

幸存者偏差

幸存者偏差[1][2]或幸存者偏误(英语:survivorship bias),也称为生存者偏差[3],是一种逻辑谬误,属于选择偏差的一种。当过度关注“幸存”的人事物,从而造成忽略那些没有幸存的(也可能因为无法观察到),便会得出错误的结论。

像是说“以前的流行歌曲比较好听”就是一个例子,因为能过了五年、十年甚至数十年后还有一定数量的人回忆的歌曲,大多是发行时最好的歌曲,因此人们在讲这话时,可能过度关注过去的优良歌曲,而忽略到过去那些没那么好,因此现在已经没有人听的歌曲的;同理,“一代不如一代”的说法也会犯下这错误,因为讲这话的人,可能过度关心过去比较好的人,或现在比较差的人,而忽略掉那些自己的世代那些比较差的人,或现在这个世代比较好的人。

石砸狗叫原理

一块石头扔进了狗群里,如果有狗叫了,那一定是它被砸到了

血酬定律

所谓血酬,即流血拼命所得的酬报,体现着生命与生存资源的交换关系。血酬的价值,取决于所拼抢的东西,这就是血酬定律。血酬定律有三个要点:一、血酬就是以生命为代价从事暴力夺的收益;二、当血酬大于成本时,暴力掠夺发生;三、暴力掠夺不创造财富。

这个定律实际上是给命定价。促使血酬发生的那个点,就是命的价格。而价格与实际的物,也就是生存资源相对应。因此,血酬定律,也就是用命去博得生存资源,当那点生存资源成为个体的最低生存底线的时候,血酬就发生了。

可以说,这个定律,就是生存底线的定律。这条底线一旦突破,那么,个体在原本相安无事的系统中,就走向了失控,也就是不会再去维持原本分配体系中的平衡状态。

我想说的是。当你通过流血最终得到了权力之后,大家都是认可的,毕竟你付出了流血牺牲。但是当政权通过继承传递,并且继承的合法性逐渐降低,大家从所见世变成了所闻世、所传闻世,政权的合法性就不那么确定了。

雕柴画卵理论/涓滴效应

有钱人家里的柴必须雕了花才能烧,鸡蛋上必须花了画才能吃。这样的社会可以让穷人有工作,穷人有了钱又可以消费,促进经济的正向发展。但是这样的工作会给他们造成心理上的创伤。

涓滴效应是,在经济发展过程中并不给予贫困阶层、弱势群体或贫困地区特别的优待,而是由优先发展起来的群体或地区通过消费、就业等方面惠及贫困阶层或地区,带动其发展和富裕,或认为政府财政津贴可经过大企业再陆续流入小企业和消费者之手,从而更好地促进经济增长的理论。

过去30多年美国在不平等状况下发展的经济没有任何优势可言,高度不平等最终会导致经济发展陷入困境。富裕阶层越来越有钱,而伴随着经济地位上升的是对政治权力的攫取,被富豪们控制的美国政府在制定政策时总是使财政部门的利益优先于大多数民众。越来越少的最低工资、越来越弱的工会力量以及对金融部门日渐松弛的监管都是证明。“滴漏经济学”已对美国的制度和政策造成了损害。

飞轮效应

飞轮效应指为了使静止的飞轮转动起来,一开始你必须使很大的力气,一圈一圈反复地推,每转一圈都很费力,但是每一圈的努力都不会白费,飞轮会转动得越来越快。

飞轮效应被用于入门的初期/企业发展的初期。其实我个人的理解,就是让公司员工转起来,就像飞轮一样。后续员工习惯了这样的压榨,就能源源不断的给公司产出了。(有点像训马、熬鹰?)

我想说的不是这个。我想说,这个效应很垃圾。因为我个人最怕的是什么呢?最怕在忙碌的工作中不在意自己的生活,漏掉了什么东西。就像你天天加班到11点,过段时间一看自己已经癌症晚期了。因为你太忙了,都不关心自己。

马尔萨斯理论/陷阱

马尔萨斯陷阱,又称为“马尔萨斯灾难”,以政治经济学家托马斯·罗伯特·马尔萨斯命名,认为对大部分人类历史来说,收入停滞的原因是因为技术的进步与发现仅仅造成人口的增加而没有提高人类的生活水准。只是在1800年左右开始的工业革命才使得一些国家的人均收入大幅增加,同时他们也跳出陷阱。

尽管目前我们已经跳出了这个陷阱,但是我认为这个理论仍然适用于漫长的中国古代农业社会。

作者:青红辣椒

链接:https://www.zhihu.com/question/1934660108807308376/answer/1980003011448288781

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

所谓的王朝周期律,本质上是一个农业文明在由于技术锁死而触碰资源天花板后,内部财富分配失衡与外部防御能力失效所引发的系统性暴力清算。

一切悲剧的起点,首先源于物理层面的无解。中国古代的王朝就像一个巨大的容器,初生之时,战乱刚刚消灭了大量人口,腾出了无主的土地。这时候的人地关系是宽松的,也是温情的。

但农业社会有一个致命的缺陷,土地产出的粮食增长是线性的,而人类的繁衍是指数级的。

两百年,往往就是一个王朝承平日久的极限。人口曲线终于刺破了土地承载力的红线,生存便不再是生活,而是一场零和博弈。

但这仅仅是干柴,点燃烈火的,是财富流动的诡异方向。

在王朝的暮年,社会并非没有财富。然而,这些财富并没有流向国家的府库,更没有流向底层的百姓,而是像受到引力牵引一般,疯狂地向极少数拥有特权的官僚、皇族和豪强手中汇聚。

99%的财富被锁死在1%的权贵地窖里,而剩下99%的人口在饥饿线上挣扎,财富本身就变成了一种原罪,变成了一个巨大的引力场。

对于绝望的底层流民而言,战争之所以发生,并非因为他们渴望杀戮,而是因为他们要活命。李自成们眼中的战争跟着财富走,有着更直白的翻译,吃大户。那些在土地兼并中脑满肠肥的藩王和士绅,就是囤积了巨量社会资源的财富点。既然制度无法通过税收和法律让财富回流到底层,那么暴力就成了唯一的调节器。饥饿的战争必然会追逐囤积的财富,这是必然。

蟑螂理论

当看到一只蟑螂时,要意识到这背后可能是一窝蟑螂,真实情况可能比表面所见严重得多。一家公司一旦爆发出一个问题,背后往往隐藏着更多的问题。

在管理上,有些东西是要追根究底的,不能光看表面,要看后面的源头是不是有更重大的问题。

说实话,中国也是一样。看似岁月静好其实早就千疮百孔了。体制内的蟑螂太多。

还有一个场景:当你觉得有一个创业的好想法的时候,其实这个想法已经被一万个人想过了,有一百个人已经实践过了,但是最后可能只有两三个人能成功。

互联网将各行各业都能整合在一起。那么,互联网都不能颠覆的领域,你凭什么觉得自己行呢?换言之,一定有额外的瓶颈在里面。

社区蒸发冷却效应

硅谷一名社交网络设计师在他的博客中提出了这样一个有趣的现象:当新成员不断涌入一个开放社群时,社群中最有价值的成员会发现社群成员平均水平的降低让自己继续呆在这里已经没有意义了,于是他们就会选择离开。这批成员的离开进一步降低了社群的价值,于是恶性循环开始了:越来越多高价值的成员选择离开,直到有一天这个社群彻底的沦陷成了一个平庸的组织。

他用了一个专业的科技词汇来表述这一现象:蒸发冷却效应。

我觉得这个很像逆向淘汰、劣币驱逐良币。当一个制度开始有坏的势头的时候,总是头部的、优秀的人先走。就比如移民,比如电视广告,比如电脑城。当诚实靠谱的人走了以后,剩下是就是坑蒙拐骗的人了,导致市场进一步劣化。

所谓”专家社区”,就是指社区依赖于少数核心用户。所以,一旦这些人离开或者不愿发言,社区人气就直线下降,走向衰落。

第一阶段:社区成长期。

共同的兴趣爱好让一小群用户聚在一起,所有人充满热情,在网上交换意见、分享知识。新人受到热烈欢迎,并得到耐心指点。

第二阶段:社区流行期。

加入社区的新成员快速增长,总是提一些相同的初级问题。老成员不断回答同样的问题,感到疲惫不堪,也非常无趣。有些人开始离开。

第三阶段:社区规范期。

为了避免讨论质量的下降,老成员开始制定一套详细的社区规范,以及冗长的常见问题解答。

但是,新人从不认真阅读,有些人还认为这些规范令人不满或难以理解。于是,成员之间的冲突发生了,管理社区的核心成员对异议的容忍度下降,不同意见的人往往被赶走,社区发生分裂。

第四阶段:社区滑坡期。

新成员开始变少,社区逐渐冷清,大家热烈参与的话题越来越罕见,一些长期成员开始流失。

第五阶段:社区终结期。

社区陷入停滞,新成员和新内容都停止了增长,显得非常萧条,所用的软件平台也过时了。最后,只有少数彼此认识已久的成员还在,偶尔冒泡,聊一些无关的生活感想。

死海效应

许多大型组织存在”死海效应”,那些更有才华、更高效的工程师最有可能离开,而没有才华和效率的工程师都留了下来,整个公司慢慢变成了一片死海。

比如我的前公司百度,就是这样一个垃圾公司。有本事的牛人都走了。现在留在百度的都是垃圾。所以现在只能吃老本,或者做一些垃圾。

杰文斯悖论

技术的进步、效率的增加会带来需求的增加。

煤炭的使用效率越高,对煤炭的需求量就会越大,而不是正相反。

科学

信号理论(Signaling Theory)。

当我们理解了“分离均衡”背后的逻辑,世界上许多看似荒谬、非理性、甚至极度浪费的现象,都会瞬间变得无比合理且精妙。

在信号理论中,要让一个信号真正有效,核心法则只有一条:信号的成本必须是不对称的。也就是说,高质量个体(High-type)发送这个信号的成本,必须显著低于低质量个体(Low-type)伪造这个信号的成本。

换句话说

如果你是高能力应聘者,那么你应该能以极低的成本发送一个信号,但想伪装成高能力应聘者的人发送这个信号成本很高,或者发不出来。

如果你是高素质男性,那么你应该能以极低的成本发送一个信号,但想伪装成高素质男性的人发送这个信号成本很高,或者发不出来。

如果能找到这种信号,招聘者或者选择配偶的人就成功了,可以有效区分了

当然,这也意味着,必须发送一个有成本信号,看似浪费,其实是提高效率

理解了这个理论,你会明白企业为什么要花很多钱投放毫无实质意义的品牌广告?为什么顶级写字楼的大堂要建得空旷且极其奢华?

这是在向消费者和合作伙伴展示“肌肉”。一家随时准备卷款跑路的劣质公司,是不敢、也无力承担这种级别的成本的。

不仅人类社会中,动物也有这个特征

雄孔雀拖着巨大、鲜艳且极其沉重的尾羽,这不仅消耗大量能量,还更容易被天敌发现。

这其实是一个完美的“昂贵信号”。雄孔雀实际上是在向雌孔雀宣告:“你看,尽管我带着这么一个致命的累赘,我依然活得好好的,这证明我的基因极其强大!”

进化中的“浪费”和“危险”,恰恰是实力的最强背书。自然界的求偶仪式(如建造极其复杂的巢穴、极其消耗体力的求偶舞)莫不如此。

正态分布 为啥正态分布普遍存在?

柯尔莫哥洛夫讲过这个问题,认为自然界的分布的成因一般可以看作两种类型,一种是大量不同因素同时作用,比如人的身高体重智商,一种是相似的因素反复作用,比如沉积物被反复冲击摩擦结果形成的颗粒物的大小。前一种可以认为各种因素是相加的,根据大数定律,结果得到的变量符合正态分布;后者可以认为各种因素是相乘的,取对数后回到第一种情况,得到的变量符合对数正态分布。

拮抗多效性(AP,Antagonistic Pleiotropy)。

AP 理论的核心思想是:自然选择青睐那些在生命早期能带来巨大好处,即使在生命晚期会带来诸多害处的基因。

假如一个基因能让生物的繁殖能力翻倍,但代价是繁殖后的衰老或死亡,那么毫无疑问这个基因将在种群中迅速扩散,因为等到副作用显现时,生物早已将基因传递了下去。自然选择对老年个体的演化压力非常小。

简单来说,就是鼓励你多生娃,至于生娃后生活多艰难,能不能熬到退休,才懒得管你。

岛屿规则 岛屿巨人症 岛屿侏儒化

岛屿侏儒化(英语:Insular dwarfism),是指生物在孤岛中微型化的现象。岛屿侏儒化多数出现在哺乳动物身上,主要原因是体型小只需要较少生存空间与食物,较小的体型从繁殖的角度来看也相对有利,因为它只需要更短的怀孕期和代次。

总的来说,从大陆移居岛屿的动物中,大型动物有变小的趋势,小型动物则有变大的趋势。

岛屿规则示意

其中,移居岛屿后体型变大的,被称为岛屿巨人症(Island gigantism)。

例如,西印度洋群岛的一类已灭绝的巨毛鼠(giant hutias),就是已知最大的啮齿类。

它的体重可达到惊人的200公斤,与一头美洲黑熊相当。

与岛屿巨人症相反,移居岛屿后体型变小的情况,则被称为岛屿侏儒症(Insular dwarfism)。

最典型的例子,便是世界各地岛屿上多次被发现的矮化大象(dwarf elephant)。

大象一向以大著称,但有的矮化大象却只能一头猪比大小。

范·洛恩定律 Van Loon’s Law

一个社会的技术水平与该社会的奴隶数量成反比。它表明,拥有大量奴隶或随时可用的体力劳动的社会往往没有动力发展技术和自动化,因为人类劳动力更容易获得,而且更便宜。(你想到了什么?)

The van Loon’s law states the technological level of a society is inverse to the number of slaves in said society,

Van Loon’s Law, often paraphrased as “the amount of mechanical development will always be in inverse ratio to the number of slaves that happen to be at a country’s disposal,” is a statement attributed to the Dutch author and historian Hendrik Willem van Loon, though the exact source of the quote is sometimes disputed. Essentially, it suggests that societies with a large number of slaves or readily available manual labor tend to have less incentive to develop technology and automation, as the human labor force is more readily available and less expensive.

菲林筒方法

菲林筒方法(Film Canister Method)是一种随机化问答(Randomized Response)技术,主要用于调查涉及敏感问题的数据,避免直接询问导致的社会期望偏差(social desirability bias)或受访者撒谎的问题。

原理

该方法利用随机性来保护受访者的隐私,同时让研究人员能够在总体层面上估算敏感问题的真实比例。

具体操作方式:

- 受访者从一个布袋里随机抽取一个菲林筒(即传统相机的胶卷盒),这些胶卷盒有两种情况:

- 有盖(即密封的):受访者需回答一个无关问题,例如**“过去一周坐出租车的次数”**。

- 无盖(即打开的):受访者需回答敏感问题,如**“是否有私生子”**。

- 受访者仅告诉调查员他们的答案,但不透露他们抽到了哪种菲林筒。

- 由于调查人员事先掌握出租车使用的统计数据,因此可以通过数学推导得出敏感问题的真实比例。

优势

- 保护隐私:受访者不会被直接问到敏感问题,减少撒谎或不愿回答的情况。

- 减少偏差:避免社会期望效应带来的数据失真,尤其是违法或道德敏感问题(如税务欺诈、药物滥用、不忠行为等)。

- 统计可推导:由于无关问题的概率是已知的,研究人员可以使用统计方法推算总体中敏感行为的实际比例。

实际应用

- 政府调查:如香港政府曾用该方法调查港人在内地是否有私生子。

- 社会研究:用于研究非法行为(如逃税、腐败、吸毒、偷盗等)。

- 医疗与公共卫生:调查艾滋病、毒品使用、堕胎等敏感健康问题。

与其他随机化问答方法的比较

- 随机数法:让受访者投掷骰子或硬币决定回答哪个问题,但调查员不知道投掷结果。

- 噪声加法法:如使用隐私保护的**“差分隐私”**方法,在答案中加入一定随机噪声,使个体数据无法被直接反推出。

- 二项分布随机化:让受访者用一种固定概率随机修改自己的回答,从而保护个人隐私。

数学推导(示例)

假设:

- 70% 的人抽到有盖菲林筒,回答**“过去一周坐出租车的次数”**。

- 30% 的人抽到无盖菲林筒,回答**“是否有私生子”**(1 代表有,0 代表无)。

- 平均出租车乘坐次数是已知的,例如 3.2 次/人。

如果调查显示总体平均回答值为 3.4:

- 设 ppp 为私生子的真实比例。

- 70% 的人贡献出租车次数(平均 3.2),30% 的人贡献私生子个数(ppp)。 0.7×3.2+0.3×p=3.40.7 \times 3.2 + 0.3 \times p = 3.40.7×3.2+0.3×p=3.4 解得: p=3.4−0.7×3.20.3=4.0p = \frac{3.4 – 0.7 \times 3.2}{0.3} = 4.0p=0.33.4−0.7×3.2=4.0 说明平均私生子个数为 4 个。

总结

菲林筒方法是随机化问答的一种巧妙变体,适用于涉及敏感信息的调查。它通过隐藏个体回答的具体问题,降低受访者因害怕暴露而撒谎的可能性,同时确保研究人员能获得总体上的真实数据。

瓦维洛夫拟态

瓦维洛夫拟态(亦称作物拟态或杂草拟态[1])是植物拟态的一种形式,杂草通过一代又一代的人工选择,使自身拥有一种或多种与农作物相同的特征。[2] 这种拟态由俄国著名植物遗传学家尼古拉·伊万诺维奇·瓦维洛夫(作物起源中心理论的创立者)发现并命名。[3] 针对杂草的选择在杂草的幼苗和成熟期均可发生,也可通过风选在种子期将它们的种子与作物种子分开,或两者皆有。新石器时代以来就可以手工完成这一操作,在现代农业中已经可以机械化选择。

瓦维洛夫拟态是人类无意间引发选择的例子。人类可能对他们的选择因子对基因库的影响有知觉,这种效应不利于作物种植。 锄草者不希望杂草性状和作物越来越相近,但除此之外只能让杂草生长,和作物竞争阳光及养分。类似的状况包含抗生素抗药性、或跟瓦维洛夫拟态本质相似的除草剂抗药性。这个效应可以透过其他种对结果较有利的人工选择达成,如选择性育种。 因处在和作物相同选择压力下而获得类似性状的瓦维洛夫拟态体最终可能作物化[4]。瓦维洛夫称这些由杂草转变的作物为二级作物。

第一性原理

第一性原理指的是,回归事物最基本的条件,将其拆分成各要素进行解构分析,从而找到实现目标最优路径的方法。

该原理源于古希腊哲学家亚里士多德提出的一个哲学观点:“每个系统中存在一个最基本的命题,它不能被违背或删除。”

这个名词被炒的很火主要得益于“钢铁侠”埃隆·马斯克(特斯拉汽车CEO)。他曾在采访中提到自己特别推崇“第一性原理”思考法:“通过第一性原理,我把事情升华到最根本的真理,然后从最核心处开始推理……”

“我们运用第一性原理,而不是比较思维去思考问题是非常重要的。我们在生活中总是倾向于比较,对别人已经做过或者正在做的事情我们也都去做,这样发展的结果只能产生细小的迭代发展。第一性原理的思想方式是用物理学的角度看待世界,也就是说一层层拨开事物表象,看到里面的本质,再从本质一层层往上走。”这是他眼中的“第一性原理思维模型”——回溯事物的本质,重新思考怎么做。

十几年前,传统锂电池组价格曾长期居高不下,这很大程度影响了特斯拉电动车的大众化之路。于是,创始人马斯克回归电池组的最基本要素,思考电池组是由哪些材料组成的?这些原料的市场价格是多少?结果他发现,如果从伦敦金属交易所购买电池组所需的碳、镍、铝等原材料,再由特斯拉自己建厂研发制造,而不是直接购买供应链产品,电池投产之后的价格可以下降30%。

马斯克的这种思维就是运用了“第一性原理”,并且他非常推崇使用该原理解决问题,这使他在电动汽车、航空航天、清洁能源等领域都取得了一些颠覆性的创新。

37%法则

某公司招聘一名秘书,有100名候选人,依次面试。每面试完一个人,就必须立刻决定是否录取。也就是说,不能面试完所有人,再回过头决定录取哪一个,一旦放弃当前候选人,就只有从后面的面试者中选择。

“37%法则”的意思就是,寻找阶段进行到37%就要停止。 100个应聘者,先面试前37个,此后的面试只要遇到一个更优秀的,就立刻录取,不再继续面试了。换句话说,前37个面试者无论多么优秀,都不会录取,他们只是用来确定录取的标准。

成功概率最大的方法,叫做“1/e 法则”。e 是自然对数的底数,约等于2.718,那么 1/e 就约等于37%,所以它又称”37%法则”

奥卡姆剃刀

这个原理称为“如无必要,勿增实体” 。奥卡姆剃刀是由14世纪方济会修士奥卡姆的威廉提出的逻辑学法则,他在《箴言书注》说“切勿浪费多余功夫去做本可以较少功夫完成之事”。 换言之,如果关于同一个问题有许多种理论,每一种都能作出同样准确的预言,那么应该挑选其中使用假定最少的。

我以前也很相信这个理论,不管社会制度还是自己的生活,都应该足够的精简。但是现在有一些不同的看法。

冗余,不一定是坏事。冗余可以让你用空出来的时间看到不同的机会。否则,生活就会过分的单调。

海恩法则

海恩法则(hain’s law),是德国飞机涡轮机的发明者帕布斯·海恩提出的一个在航空界关于飞行安全的法则。它指出: 每一起严重事故的背后,必然有29次轻微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隐患。

当一件重大事故发生后,我们在处理事故本身的同时,还要及时对同类问题的“事故征兆”和“事故苗头”进行排查处理,以此防止类似问题的重复发生,及时消除再次发生重大事故的隐患,把问题解决在萌芽状态。

荷花定律

第一天开放的只是一小部分,第二天,它们会以前一天的两倍速度开放。 到第29天时荷花仅仅开满了一半,直到最后一天才会开满另一半。 也就是说:最后一天的速度最快,等于前29天的总和。

常态偏差

常态偏差指的是人们倾向于相信事物将会以正常的方式运行,不太可能出现不正常的情况,从而低估了灾难的可能性和影响程度。

长尾效应

长尾(The Long Tail),或译为长尾效应,是指那些原来不受到重视的销量小但种类多的产品或服务由于总量巨大,累积起来的总收益超过主流产品的现象。

Zipf 定律

即任何单词的词频,与该单词在词频表中的排名保持一个固定比例。

最后更新于 2026年2月12日 by qlili

大多数人在做大多数事的时候当然有各自的想法和动机,但是在宏观表现上一定符合正态分布或者麦克斯韦分布。所以面对一大群人的时候,可以把他们看作一个一个没有思想的气体分子。

大数定律 当大量随机变量聚合时,个体差异会被平均,宏观表现稳定为一个确定的统计值。

即便个体决策不是正态、不是独立,甚至带偏差,但大量叠加后会自然趋于正态分布——中心极限定理的社会版描述

群体在宏观上会朝统计最优策略集中,从而抹平个体动机差异。

一旦指标变成目标,它就不再是好指标

如果你能做出优质的游戏翻译,那么你的综合能力往往能支持你找一个比“专职游戏翻译”更棒的工作。然后你和朋友们业余用爱发电做的翻译,会比能力只够找到“专职游戏翻译”工作的人做得更好。

每个职位最终都会被无法胜任的人担任

男女关系,也是一样。。。

当一个王朝解决任何一个小问题,都需要动用最高统治者的终极权威,都需要掀起一场政治风暴时,它就已经耗尽了自身的制度红利和修复能力。它的崩溃,只是一个时间问题。

劣币驱逐良币,逆向淘汰,有底线的干不过没底线的

政治第二定律,只有官方否认的才是肯定的

被抓者偏差 其实也属于幸存者偏差

水泥藏尸经常被发现 和 盐腌尸体不能被发现

瓦房店化」

https://chilsonj.medium.com/%E7%93%A6%E6%88%BF%E5%BA%97%E5%AD%B8%E7%AD%86%E8%A8%98-ab333a0a4e1

警惕海量个例

程序员有巴甫洛夫反应:向他们提出一个问题,他们就会开始尝试解决它。

客气综合征,微软的人都特别客气

kikibooba效应

baress悖论